144年目の伊勢神宮への神御衣(かんみそ)御料糸(ごりょうし)の献納

令和7年11月10日(月)に豊田市稲武献糸会(事務局:一般財団法人古橋会)は、144年目の伊勢神宮献糸(けんし)を行いました。

明治15年(1882)に始まった、愛知県豊田市稲武地区(旧稲武町)から伊勢神宮への神御衣御料糸(神御衣祭に供えられるにぎたえという絹織物の原料となる生糸)の献納は、本年で144年目になります。

献納した糸は、いなぶまゆっこクラブが自分たちで育てた春繭を原材料として、足踏み式座繰り機で糸取りした純国産生糸です。

早朝に稲武から出発

午前6時30分頃に、豊田市稲武献糸会関係者が古橋懐古館の駐車場に集合し、マイクロバスで伊勢神宮に向けて出発しました。

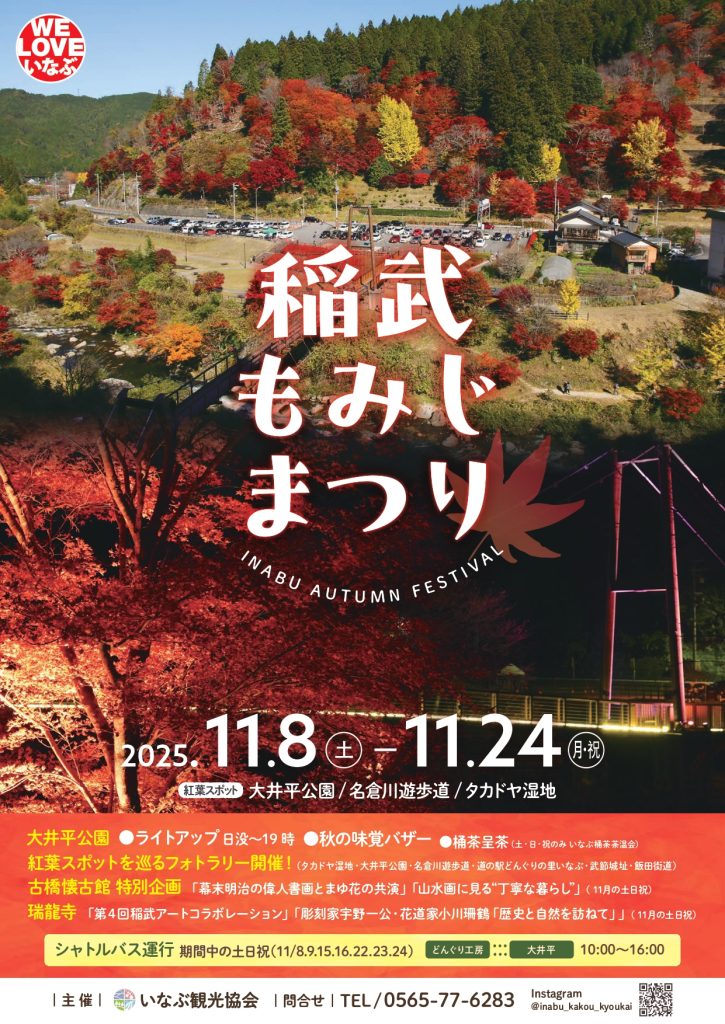

この時期は大井平公園の紅葉がとてもきれいです。

伊勢神宮内宮宇治橋前に到着

午前9時50分に豊田市稲武献糸会の法被を着て記念撮影を行いました。

神宮司庁の職員の方に案内していただき、生糸が収められた木箱を持って宇治橋を渡り、神宮司庁に向かいました。

厳かな献納式を経て、生糸は神御衣祭(かんみそさい)へ

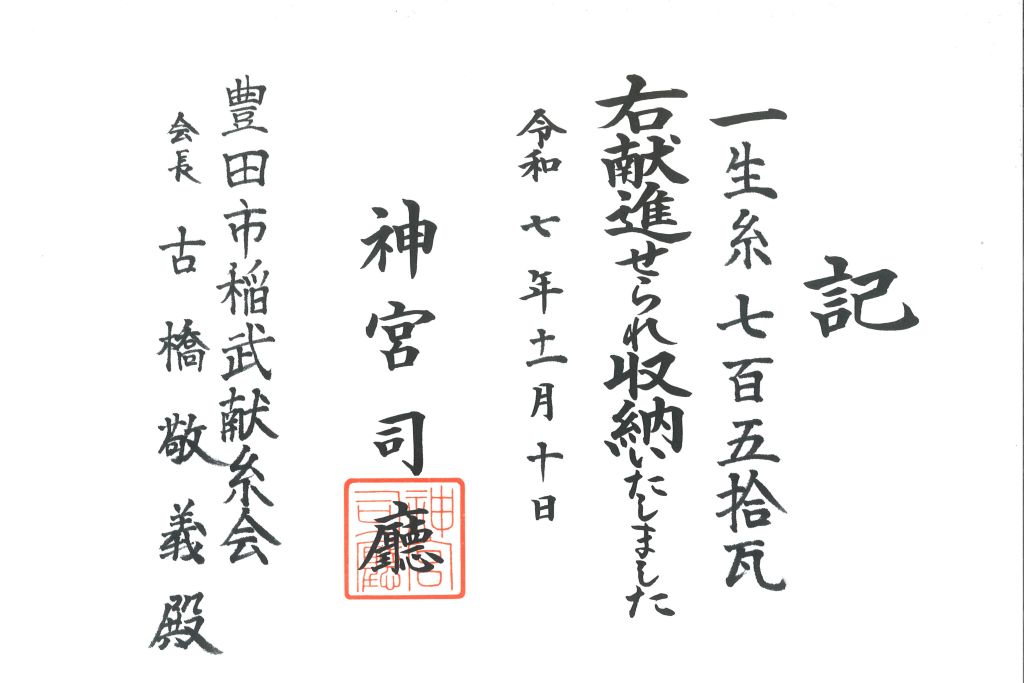

神宮司庁での献納式では、調度部長に生糸をお渡しし、神宮からは生糸の受領証や記念品をいただきました。

なお、毎年豊田市稲武献糸会が奉納する生糸は、松阪市にある神服部機殿神社(かんはとりはたどのじんじゃ)にて和妙(にぎたえ)という絹織物に織られて、伊勢神宮にて毎年5月14日と10月14日に行われる 神御衣祭(かんみそさい) に供えられます。

※神御衣祭の様子は本ページの末尾に記載しています。

御垣内参拝

続いて、内宮御垣内参拝を行いました。

通常の一般参拝では、外玉垣の外側から参拝します。

御垣内参拝では、外玉垣の内側に入って参拝することになります。

「板垣南御門」を入り御正殿を正面に見て左手側にある「南宿衛屋」で手荷物を預け、お祓いをいただいた後、外玉垣の内側に入りました。

献糸会長が中重鳥居の前に立ち、他の献糸会員が二列に並んで、参拝を行いました。

御神楽と昼食を経て帰路へ

神楽殿にて御神楽を奉納して、お昼ごはんは参集殿にて神宮会館のお弁当をいただきました。

食事の後は、午後2時まで、神宮やおかげ横丁の自由散策時間です。

稲武に帰って来たのは午後5時ごろでした。

今年も生糸を無事に奉納することができ、伊勢神宮の皆様、また献糸会の皆様ありがとうございました。

また、繭や生糸を生産したいなぶまゆっこクラブの皆様、一年間ご苦労さまでした。

今年のいなぶまゆっこクラブの活動は以下の記事をご覧ください。

【ご参考】伊勢神宮の神御衣祭(10月14日)

令和7年10月14日に伊勢神宮・内宮で執り行われた神御衣祭(かんみそさい)を、常務理事・古橋真人が取材いたしました。

豊田市稲武献糸会が献納する糸から作られた「和妙(にぎたえ)」は、対となる麻の糸で作られた「荒妙(あらたえ)」とともに、神前に奉られます。

当日は、五十鈴川のほとりから、清浄な装束をまとった神職が列を整え、4つの唐櫃を担いで社殿へと向かう厳かな様子を見ることができました。

4つの唐櫃のうち2つは正宮(しょうぐう)に、2つは荒祭宮(あらまつりのみや)に運び込まれて、神事が執り行われていました。

一連の儀式を通じて、古来から今に至るまで、人と人のご縁やおかげが繋がっていることを改めて実感いたしました。