シルクの力で、新しい未来を実現しよう!【令和4年度第3回稲武KAIKO学】山本登美恵様(富士凸版印刷株式会社)・後藤裕一様(株式会社大醐)講演

養蚕製糸の新しい可能性を学ぶ勉強会「稲武KAIKO学」

令和2年度から稲武地区養蚕・製糸文化伝承事業実行委員会(事務局:豊田市役所稲武支所。以下、実行委員会)が地域に発足しました。

稲武の養蚕製糸の伝統文化を、稲武のまちを持続可能にする「まち守り」の視点で捉え、新しい産業を模索しつつも、地域住民から遊離したものにならないよう、地域の暮らし、自然との共生などまで見据えた、志の高い活動にしようとしています。

これまで実行委員会では、地元の保存団体「いなぶまゆっこクラブ」を支援したり、映画「時の絲ぐるま」の上映会を豊田市内の各地の交流館で開催したり、足踏み式座繰り機を復元したり、豊田国際紙フォーラムで映像作品を制作したり、愛知県立芸術大学と共同プロジェクトをしたり、各種イベントで普及活動を行ってきています。

今回実行委員会が主催する「稲武KAIKO学」は、カイコやシルクの新しい可能性を学ぶべく、毎回外部講師をお招きしてご講演いただきます。地域住民や企業、研究機関、関連団体まで巻き込んで、自由闊達なディスカッションを行って、新しい活動が芽生えるきっかけになることを目的としています。

これまでのKAIKO学は以下の通りで、農研機構の瀬筒様にはカイコやシルクの新しい可能性を広範囲に教えていただき、エリー株式会社の梶栗様にはシルクフードの魅力を教えていただき、堤幸彦監督にも大変興味を持っていただきました。ユナイテッドシルク株式会社の河合様にはシルクで地方創生を実践する実例を教えていただきました。

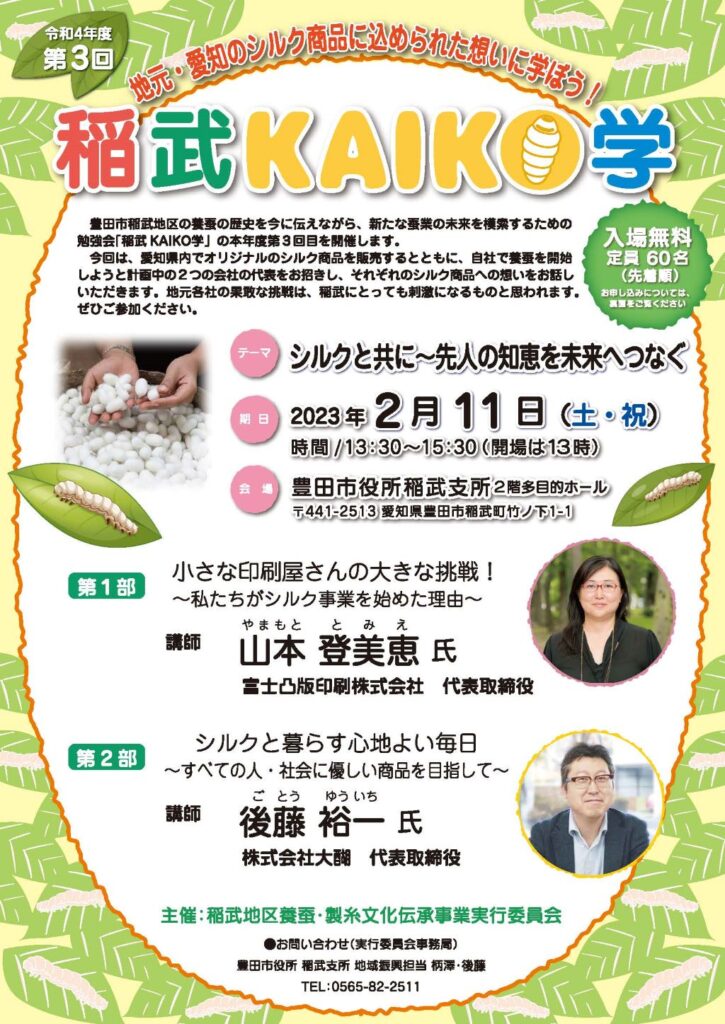

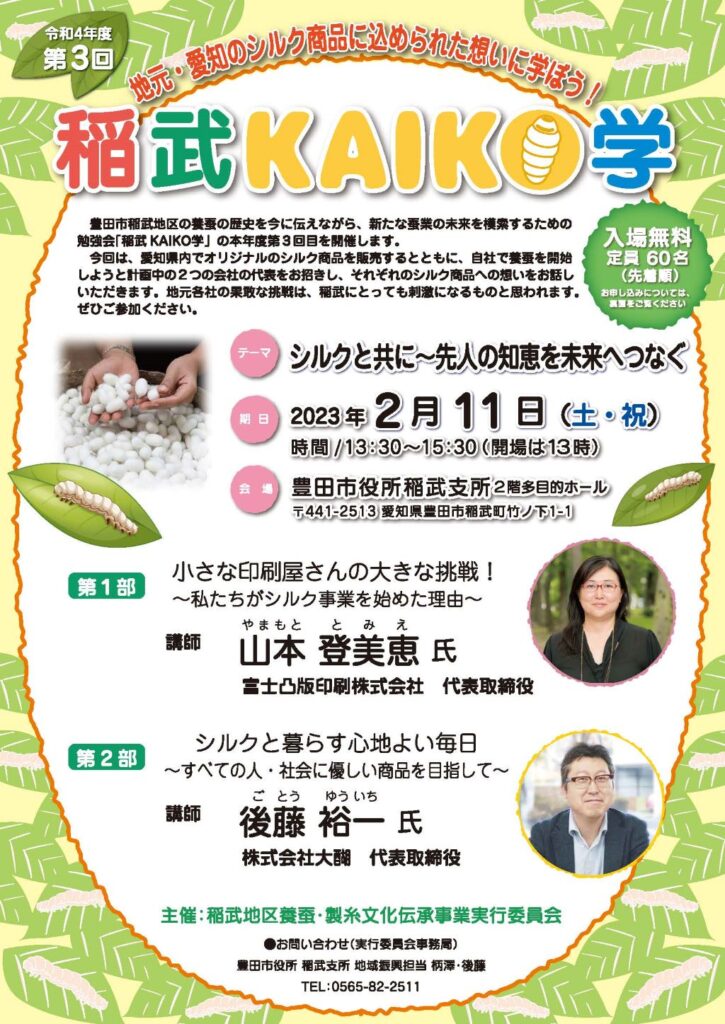

2023年2月11日 令和4年度第3回稲武KAIKO学 概要

| テーマ | シルクと共に~先人の知恵を未来へつなぐ |

| 日時 | 2023年2月11日(土祝) 13:30~15:30 |

| 会場 | 豊田市役所稲武支所 2階多目的ホール |

| 講師 | 【第1部】山本登美恵 様(富士凸版印刷株式会社) 【第2部】後藤裕一 様(株式会社大醐) |

| アドバイザー | 山出美弥 様(名古屋大学大学院環境学研究科) |

| 主催 | 稲武地区養蚕・製糸文化伝承事業実行委員会 |

第1部講師 山本登美恵様のご紹介

富士凸版印刷株式会社

代表取締役

大学卒業後、伯父の会社である富士凸版印刷㈱に入社し、2006年代表取締役に就任。クライアントの企業価値の言語化や表現に努める。

虚弱体質であった自身が24歳の頃から肌の手入れはシルクスキンケアのみで過ごし、シルクの恩恵を世の中に普及したいという思いから、自社ブランド「シルク85」を立ち上げ、昨年からは養蚕にも挑戦した。

第2部講師 後藤裕一様のご紹介

アドバイザー 山出美弥様のご紹介

名古屋大学大学院環境学研究科

建築・環境デザイン講座 助教

宮脇・山出研究室

岡山県出身。大阪大学大学院工学系研究科修了、博士(工学)取得。

専門は都市計画、まちづくり、建築デザイン。

近年は人口減少地域の都市再生を地元住民と共に考えているほか、東日本大震災の被災地のまちづくりにも携わっている。

実行委員会より一般財団法人古橋会常務理事 古橋真人※本記事執筆

一般財団法人古橋会 常務理事

稲武地区養蚕・製糸文化伝承事業実行委員会 委員

稲武で明治期に殖産興業として養蚕業を奨励し、伊勢神宮献糸の伝統文化を復興した古橋家6代当主の古橋源六郎暉皃(てるのり)の来孫(ひ孫の孫)にあたり、一般財団法人古橋会の経営者。

古橋家の資産を継承した財団法人古橋会は、稲武の養蚕製糸の伝統文化の継承事業も手掛けており、現在は豊田市稲武献糸会の事務局も担っている。

愛知県豊田市稲武はシルクのトップブランド

稲武地区からは、明治15年(1882)から毎年、伊勢神宮に生糸を献納しており、令和元年度からは熱田神宮にも生糸の献納を開始しました。

また、皇室で最も重要な祭祀である大嘗祭(天皇陛下の代替わり後に最初に行われる新嘗祭のこと)では、繒服(にぎたえ)という絹織物も、稲武から調進しています。

これは、平安時代の古書(延喜式など)に、重要な祭祀には三河産の生糸を用いるのが良いという記述があるためです。稲武の養蚕製糸の伝統文化について詳しくは以下の記事をご覧ください。

衆議院議員の八木哲也様からは、ご自身が農家に生まれて、高校生の頃までご実家で蚕を飼育していたことをお話いただきました。

春蚕、夏蚕、秋蚕と年3回飼育していて、秋の終わり頃は寒くなってくるので、煉炭を自家製で作って暖かくしたという思い出があります。お蚕さんは最終的には綺麗な絹製品になりますが、生産者はやっぱり大変な肉体労働でもあります。

稲武の繭は大事な大事な繭ですから、一緒に盛り上げて、末永く続けていけるよう、サポートさせていただきます。

第1部:山本登美恵様 シルクで健康な身体づくり肌づくり

以下は、山本様にご講演いただいた内容を、実行委員会の委員である一般財団法人古橋会常務理事の古橋真人が要約執筆したものになります。

事業の熱意の根源は「シルクで健康な身体づくり肌づくり」

「豊かな社会を未来につなぐ 6次化産業で循環型事業を目指す」ことが、私たち富士凸版印刷社員一同の事業コンセプトです。

このような事業コンセプトから、なぜシルク事業をやろうと考えたのかを、今日はお話させていただきます。

富士凸版印刷はお客様の「想いをカタチに」することを大事にしています

私どもの会社は名古屋市守山区に工場をもちまして、今から60年前に私の伯父が創業した会社です。

印刷を行うということが主体なのではなく、お客様の想いをカタチにしていくことを大事にしてきました。

小さな会社ではありますが、全国にお客様がいらっしゃってお仕事をいただけているのは、お客様の思いや経営理念に基づいてブランディングを考え、コンテンツの企画・制作から印刷やwebまでをご提案させていただいているからだと考えています。

何のために私たちの会社が存在するのかを社員全員で考えた

私たちの会社は社員12人の小さな会社です。

私たちは「豊かな社会を未来に繋ぐ」ということを仕事を通して実現していきたいと社員全員で考えました。

私たち人間も含めた地球に存在する生物と共に共存し、未来の子どもたちや未来の全ての生物のために、社会に貢献する仕事を創出し、チャレンジしていこうとしています。

これがシルクの事業にも繋がっています。

身体に良いものを探してシルクに出会う

私は虚弱体質で生まれて、母とともに名古屋市内の小児科に通っていました。

小児科の先生からは、まずは身体を強くしましょうというご指導があり、母は味噌や醤油のようなきちんとしたものを食べるという自然療法を大切にしていました。

私も母も身体に良いものを探すことに意識があり、24歳の頃に、ちょうど仕事の関係でシルクペーストを開発された会社の社長さんと会ったことが、シルクとの出会いでした。

シルクといえば糸という観念があったのですが、それがペーストになることに強い衝撃を受けました。それ以来、私はシルクスキンケアのみで肌体験をしてきました。

シルクの恩恵をもっと世の中に伝えて喜びを分かち合いたい

創業者(伯父)が私が27歳の頃に倒れて、2代目の社長も私が33歳の時に倒れて、私は準備段階もなく3代目の社長になり、ストレスが非常にかかりました。

激務で美容に良いことは何もなかったのですが、そんなときでも、肌がどんどん丈夫になっていき、手入れ知らずのきれいな肌になっていく実感がありました。

シルクスキンケアってなんて素晴らしいんだという自分の実体験から、この喜びをみんなと分かち合いたいという思いが心から湧き上がり、2015年からシルク化粧品事業を立ち上げました。

なんで印刷屋さんがシルクをやり始めるのかと周囲から言われましたけど、私はこのような思いがあり、うちの専務も賛成してくれました。

自社シルク化粧品ブランド「SILK85」の3つのこだわり

私自身が自然療法で育ったものですから、自然療法の商品を作りたいと考えて3つの軸を持っています。

- ①主原料は国産繭100%

-

国産繭のシルクフィブロインを主原料にしています。

- ②配合成分は自然由来成分のみ

-

口の中に入れても安心な素材のみを配合しています。またそのような素材も国産です。

- ③界面活性剤フリー グリセリン・ワセリンフリー

-

肌トラブルのもとになりうる界面活性剤を使わず、また素肌力を高めるためにグリセリンやワセリンを使用していません。

シルクは人体との生体性が高い

過去の稲武KAIKO学で農研機構の瀬筒先生が再生医療素材にシルクが使われることをお話されているみたいですね。

▼(参考)シルク新素材は医療素材や化学素材に活用できる[令和3年第1回稲武KAIKO学]

シルクは、シルク100%でどんな形にもできます。

液体、粉体、フィルム、スポンジ、ナノファイバー、ブロック、ゲル、チューブなどです。

現時点ではコストが高いですが、ほとんどプラスチックのようなものです。

電気を通さない性質から電子材料などへの利用が期待されるほか、以下のような医療素材や化学素材としても活用が試みられています。

- ○再生医療用素材

-

小口径人工血管、軟骨再生、創傷被覆、角膜再生などのほか、膝関節軟骨再生用スポンジ(フィブロインスポンジ)を人体に埋め込んで再生を促すような使い方も研究されています。

私が24歳のときにこの話を聞いたときはすごい衝撃を受けました。

また、昔は手術のときに縫合する糸も絹糸だったんです。このようにシルクは人体との親和性が非常に高いのです。

このように、再生医療素材を使っているという安全性は、私にとってはとても大きいです。

繭が蚕を守るように紫外線をカットする

人間の赤ちゃんはお母さんのお腹の中で紫外線から守られていますけど、昆虫のサナギはそのままだと紫外線を直に浴びてしまいます。

繭は中のサナギを紫外線から守っているのです。

桑だけを食べるお蚕さんの吐き出す糸に、このような保護機能があることに生命の神秘を感じます。

※富士凸版印刷様も、講演について記事を書いてくださいました。

肌診断器で160名のモニターデータを分析

私どもの商品を使っていただいたお客様からは、きめが整い小じわが気にならなくなったというような評価をいただいていました。とはいえ、それだけでは他の化粧品と変わりません。

私は美容皮膚科で使われるような高額な肌診断器を購入して、実際に2ヶ月間のモニター分析を行いました。

モニター160名に、シルク商品を2ヶ月使う前と後で、開いた毛穴の数と肌のしわの数(肌の平滑性)を計測した結果、数値が平均して1/2になりました。

10年後の素肌力を約束する

自然の力に満ちたシルク商品によって、人体のもつ本来の力を長期的に育てたいと考えています。

シルクは食べても良し!

シルクフィブロイン(繭糸の主成分)は人間の肌を構成するグリシン、アラニン、セリンといったアミノ酸が集まってできています。

フィブロインを分解していくと、アミノ酸のパウダーに加工でき、食べると美味しいです。みりんのような味がします。

様々な効果が期待でき、ママや男性にもおすすめです。

私はプライベートでシルク薬膳の会を開催していまして、自然療法で育った自分自身が一番惚れ込んだ素材がシルクなのです。

https://www.silk85.com/products/detail/64

やはり自分たちも養蚕をやらないといけない

私たちはシルクの商品や産業を先に手掛け始めたのですが、足元では国内の養蚕農家が減少していっている課題があります。

やはり自分たちも桑畑をやらないといけない、労働の汗をかかないといけない、と考えました。

2022年にぎふ清流里山公園(岐阜県美濃加茂市)内の「かいこの家」をお借りして、500頭ほどの養蚕を行いました。

桑はすぐには育ちませんので、1軒だけあった養蚕農家さんから桑を提供していただきました。2ヶ月ほど実際に養蚕をやってみて、これは大変な労力だなと思いつつ、やはりこの労力をかけて、事業を繋げていきたいと考えています。

桑畑の候補地探しと桑の栽培

桑を栽培できる農業用地を探しているのですが、桑は根が強く張るので、畑は貸してくれても桑は栽培しないで欲しいという声もあります。

候補地とうまくマッチングできれば、桑の栽培を始めたいと考えています。

シルクを体験できるマチの店舗

シルクを体験できる店舗または食品工場と併設した店舗をつくりたいと考えています。

鶴舞に拠点をすでに抑えていまして、マチと地方を繋げる場になると考えています。

地域共同体として「シルク村」を実現!

富士凸版印刷様ホームページより

https://fujitoppan.co.jp/2022/10/03/sdgs-aichi-expo10-68/

これはまだ将来的な構想なのですが、私はシルク村をつくりたいです。

森の中にオフィスがあって、桑の栽培や養蚕もやって、加工をする工場もある。

そして、シルクの宿泊施設もできると良いなと、自分もそこに宿泊したいです。

シルク村は、私自身の夢であり、自社だけではできないことですけど、共同体の仲間と一緒に実現できると良いなと考えています。

今後のシルク事業の発展に向けて

【生産性の高い養蚕方法の確立】

【DtoCモデルの構築】

シルクの機能性がこんなにすごいことや、シルクが美味しくて身体に良いということを、市場の皆さんはほとんどご存知ないです。

この認知度をいかに上げていくかが今後の課題になります。

第1部:山本登美恵様 質疑応答

アドバイザーの山出美弥様、実行委員会会長の藤綱建氏様、古橋真人の3名を交えて質疑応答を行いました。司会進行は㈲マイルストーンズの伊藤光弘様が務められました。

桑畑の候補地を探していらっしゃるとのことで、この稲武地区はいかがでしょうか?

桑畑をやる場合は有機栽培が良いと考えています。

そうすると、農薬がかからないように、近隣に果樹園などがあると難しいということになってきます。

また、本社がある名古屋から遠すぎない地域が良いと考えていまして、稲武地区も非常に可能性があるのかなと感じています。

どのくらいの規模の桑畑や養蚕を検討されているのでしょうか?

1ヶ月に9万頭ほどの養蚕は必要かなと考えています。

桑を植えて3年間は桑の葉が十分に採れないということで、実は桑の苗は購入しているのですが、植える場所がまだ決まっていません。

シルク村の構想にとてもワクワクしました。

将来的な夢ということで、まずは具体的にどこから手掛けていきたいですか?

シルク村は出口戦略が無いと絵に描いた餅になりかねないです。

そういうこともあって、私たちはシルクの化粧品といった産業から手を付けています。

ただし、化粧品をただ販売したいわけではなくて、社会や環境にアプローチをしたい、自然に恩返しをしたいと考え、やはり次は養蚕や桑畑をやろうと。

非常に大きい野望としては、シルク村が世界のブランドになると良いなと。

メイドインジャパンとして、世界各国の人がシルク村にわざわざ訪れたくなるような宿泊施設は欲しいです。

身体が健康になってリフレッシュできるなら、私は第一号のお客さんになりたいです。

みんなで夢を共有するときに、概念図や絵があることはとても大事ですね。

シルク村というテーマは、SDGsやカーボンニュートラルとしても有望で、多くの協力者が現れてくるのではないかと思います。

この絵を見た人が、自分が主人公になって参加していくようになると、とても良いものができていくなと感じました。

シルクをきっかけにして求心力や魅力づくりができて、移住してくる人が出てきたり、ここが目的地になる観光拠点ができたりしていくことが、稲武地区養蚕・製糸文化伝承事業実行委員会の大きな目的でもありますので、今後も頑張っていきたいなと思います。

第2部:後藤裕一様 シルクと暮らす心地よい毎日

以下は、後藤様にご講演いただいた内容を、実行委員会の委員である一般財団法人古橋会常務理事の古橋真人が要約執筆したものになります。

稲武や古橋真人との出会いと入浴剤の企画販売

5年ほど前に、古橋真人さんが私たちの名古屋のお店に訪ねてきてくれて、東京で何不自由のない暮らしをしていた彼がわざわざ稲武に戻ってきて、稲武のシルクの伝統文化を守っていきたいという一心で頑張っていらっしゃって、私も感化されたといいますか、その後、何か一緒に商品づくりをしようということになりました。

「にぎたえしるく湯」という入浴剤で、古橋さんのところの『貴いシルク』と私たちの『絹屋』の共同ブランドの商品です。

稲武の繭から加水分解シルクという保湿成分を抽出して、それも薬品会社に依頼して薬機法などもクリアしていきながら商品化ができました。

この商品が売れることによって、この土地の文化や伝統に役に立つようになれば良いなと考えています。

株式会社大醐が大切にしていること

- シルクをはじめとする肌に優しい天然繊維を扱う

-

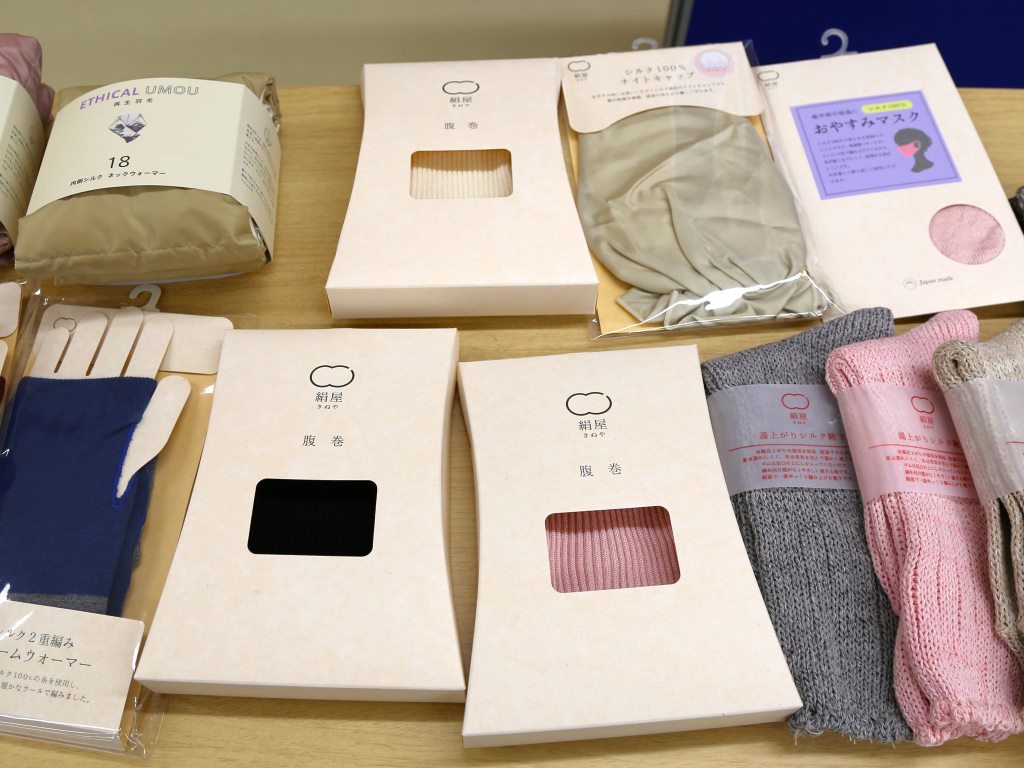

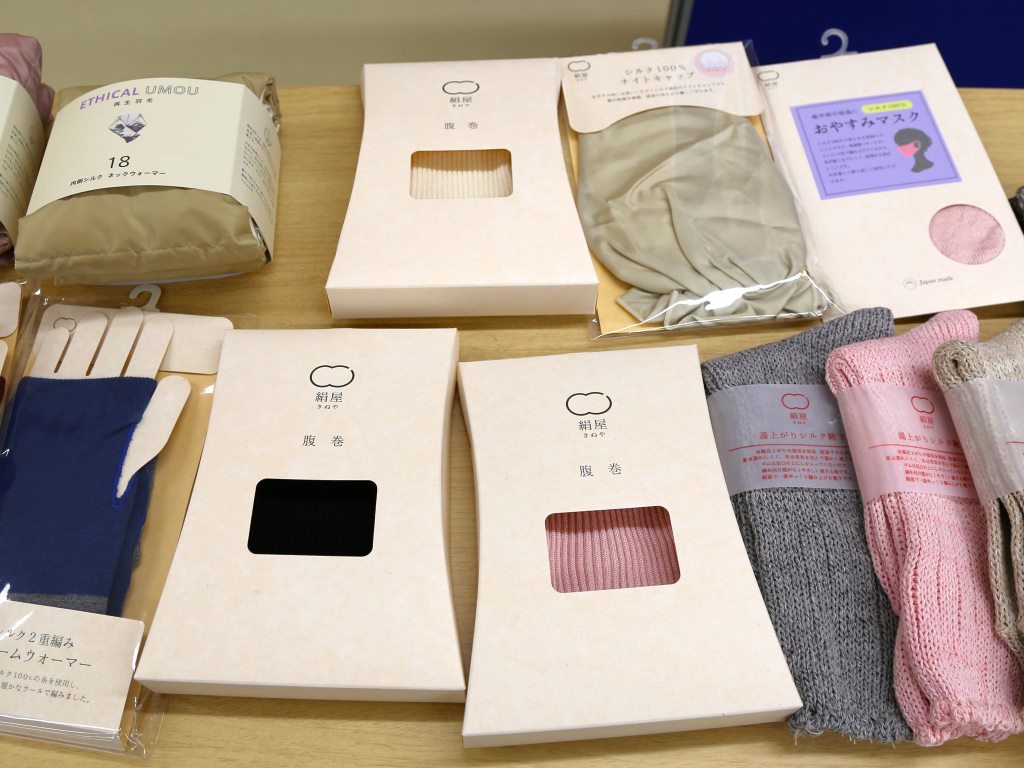

私どもは名古屋市北区に本社があり、全国の百貨店さんや雑貨屋さんに、シルクの靴下やパジャマやタオルといった商品を販売しています。

先ほど山本社長がおっしゃっていたシルク村のホテルができたら、そこに使っていただきたいですね。 - 日本のものづくりを守りたい

-

私たちは自社で工場はもっておらず、職人さんがいらっしゃる工場さんに生産をお願いしています。

そうした日本のものづくりを支えてきた工場さんは年々廃業だとか縮小傾向で、養蚕農家がどんどん減っていっていることと似ている状況になっています。

なかなか難しいですが、工場さんと未来永劫続くようなものづくりをしていきたいです。

直営する3店舗

- ①ほほほ 星が丘店

-

星が丘テラスにあるお店です。

お店の半分はシルクの商品が置いてあり、残りの半分はフェアトレードやエシカルといった、ものづくりをする人の思いが込もった商品を置いています。 - ②絹屋 サカエチカ店

-

栄の地下街に、『絹屋』のブランドのみを置くお店を昨年オープンしました。

- ③絹屋 犬山店

-

こちらは犬山の城下町に古民家をお借りして、みんなで壁を解体してめくったり、漆喰を塗ったりして仕上げたお店です。

うちは日本のものづくりを守ろうと掲げているので、きちんとした漆喰を使ったり、古民家を大切にするとともに、床はコンクリートの鏡面仕上げという新しい技法も取り入れています。繭からの糸繰り体験も店頭で無料でやっていますので、子どもたちにも是非シルクの文化を知ってもらいたいです。

50年後、100年後の世の中が今よりも良くなっている為に、私たちは、「かっこ悪いものをかっこ良く」します

私の若い頃は、中国などの海外であっても、安くて同じ品質だったらそれでいいよと思っていた時期があったのですが、15年ほど前からは考え方が変わってきて、やっぱりそれだけだとなんか寂しいなと思うようになりました。

日本の工場さんが廃業して減っていくなかで、子供たちが大人になった時に、日本のものづくりが無くなっていたら寂しいなと思い、誰がどんな想いで作ったのかを大切にしたいと考えています。

これから伸びていくところに身を置く

私はこの会社の二代目なんです。

もともとは私の父親が会社を立ち上げて、ワンピースやスカートといった普通の婦人服を作る会社でした。

しかし、繊維産業は時代とともに縮小していっている産業なんです。

ピークは1990年前後のバブルの頃で、それ以降は、日本の人口が頭打ちになったこと以外に、海外からの安い製品が流入したり、ファストファッションの流れになっていったことが要因です。

うちの会社も売上が大きく減ってしまって、15年ほど前に私が最初に取り組んだのは、縮小していっているところに身を置くのではなく、これから伸びていくことをやっていこうと、ボクサーパンツをいち早く手掛け、すててこなど肌着領域にシフトしていきました。

シルクとの出会いは冷え取り靴下

シルクとの出会いは約10年前です。

当時は新商品を作らなくちゃということで、社内で月曜日に朝会議をやって新商品企画の発表会をやっていました。その時に、ある女性社員さんがシルクの冷え取りが流行っていると発表してくれました。

当時のシルクの冷え取り健康法の靴下って、健康法ということでかなりマニアックな世界で、薬局でビニール袋に入って売られているような商品でした。

どうせならもっとおしゃれで可愛い商品にして、パッケージなど売り方も工夫することにしました。

そうしてスタートしたのが『絹屋』というブランドです。

当時は3枚や4枚の靴下を重ねて履くことが流行ったんです。

ちょうどその波に乗れて、お客様にも喜んでいただけたのですが、もう少し一般の方にも履きやすいように、最初から2枚重なった靴下や、最初から色を合わせてセット販売するなどの工夫を重ねてきました。

https://www.daigowebshop.com/c/itemlist/socks/fourpairs/4758

シルクの紫外線カットや発熱性を活かす

シルクの紫外線をカットする特徴を活かしてアームカバーを作ったり、発熱性を活かして素材を共同開発するなど、今の時代の人にも使いやすくて良いものを、新しいテクノロジーも加えながら提案しています。

シルクの靴下や肌着などのとてもニッチな領域をメインにしていますけど、おかげさまで、私どもの商品は、全国のショッピングセンターなどでも取り扱っていただいています。

すててこ:古くて廃れてしまったものをかっこ良く

すててこって、今はあまり使われなくなっていますけど、実際に使ってみるとすごく涼しいんですよ。

すごく良いものなのに廃れてしまったのは、かっこ悪いからなんです。

昔のおじいちゃんの姿を思い出していただくと、バカボンのパパみたいに、だぼっとしたシルエットだったんです。

それは、当時の素材に伸縮性が無かったから仕方なかったのですが、今は伸縮素材がありますので、かっこ良いおしゃれなすててこを販売することができます。

パジャマ:歴史とか源流を調べて今の時代に合わせる

パジャマって、昔は無かったんです。

パジャマの源流はインドのようで、それがアメリカに渡り、柔らかな素材で汗を吸いやすい洋服のようなものというスタイルが定着していったのです。

そこで、寝る時に特化した縫製やカッティングを極めるのは面白いのではないかと考えて、『kinel』をブランドを作って、シルクや綿のパジャマを販売しています。

腹巻き:工場さんの生産ペースで末永く続けていく

売れれば売れるだけ作ればいいというわけではなく、足るを知るということも大切にしています。

大切なのは末永くご縁のある人と事業を続けていけることです。

たくさん作り過ぎて、余ってセールして終わったり、翌年売れなくなってしまうアパレルが多いんです。

うちの腹巻きは、一つの工場さんで1年間ずっと作っていただいています。

そうすると、年間で作れる数が決まってきて、冬の一番売れる時期にはもしかしたら足りなくなってしまうかもしれません。それでも、工場さんに無理をお願いしたり、別の工場さんを闇雲に増やすようなことをしないところが、日本のものづくりや工場さんを守ることに繋がるのではないかと考えています。

認知症の当事者の方が自分で履ける靴下

認知症の当事者の方とお話する機会があって、認知症は個人差があって一概には言えないのですが、空間の認知力が弱まっていくこともあります。

だんだんと、ご自分で靴下を履きにくくなってしまう。

靴下がオモテウラ逆になって恥ずかしいから、それだけで外出しなくなってしまう方もいて、それでさらに症状が進んでしまうこともあるようです。

そこで、表や裏が無く、カカトが無い靴下を『Unicks』という名前で商品化しました。

履き口が分かりやすいように配色にコントラストをつけたり、伸縮性があってフリーサイズにするような工夫をしています。

アップサイクルを通してSDGsを学ぶ「トナリの学校」

一昨年前から、「トナリの学校」というアップサイクルのプロジェクトをやっています。

自動車関連の廃材からバックを作ったり、ボーリングのピンをアートにするようなことです。

様々な企業さんから廃材や端材を出していただいて、それを大学生が子どもたちに教えたりとか、ワークショップをやってみる活動です。

企業が社会貢献に取り組む時に、うちの会社では本業に関係のないことをやるのではなく、本業に隣り合った領域で普及させていくような活動をしています。

アップサイクルの絹コットン糸プロジェクトで関わる人を増やしたい

自社で商品を作る過程で、シルクの残りの糸や端材が出てきます。

そうしたシルクを色別に集めて、それを綿(わた)に戻して、コットンと合わせてもう一度糸にするという取り組みです。

今ちょうど試作段階なのですが、これがうまくいったら、皆さんからも捨ててしまうシルクを回収させていただきたいです。

こうした活動は、先ほどのトナリの学校もそうですけど、関わる人を増やしたいという思いがあります。

三方良しの事業

良いものをより安く作ればいい、つまり自社とお客様だけがWin-Winであれば良いという考え方は、否定することはできないですけど、それだけだと長続きしないです。

それに加えて、ものづくりをする過程だとか、どこで作るのかとか、環境とか、その事業が世の中に良いということがすごく必要です。

今回の稲武では、地域社会ということはとても大事だと思います。

この地に働く場や産業をなんとか作っていって、ブランド化できれば面白いと思います。

私どもには全国に販売網があり、それを活用していただいても良いし、一緒に商品づくりすることもできるかもしれません。

今の時代は、自社だけというよりも、みんなでやっていくことが大事かなと考えています。

第2部:後藤裕一様 質疑応答

アドバイザーの山出美弥様、実行委員会会長の藤綱建氏様、古橋真人の3名を交えて質疑応答を行いました。司会進行は㈲マイルストーンズの伊藤光弘様が務められました。

三方良しの事業というのは素晴らしいと思うのですが、株式会社として実際にそれを続けていくためにどのようなことを気をつけていますか?

お金があったらやるというわけではなく、儲かっていても儲かっていなくても続けていけるように、本業に近い領域で社会貢献することを重視しています。

シルクは一般的には単価が高いと思われていますけど、シルクのアップサイクルによって単価が下がっていくということはあるのですか?

アップサイクルやリサイクルで値段が下がるかと言われますと、なかなかそうはならないということになります。新しい材料で大量に作ったほうが安いんです。

でも、このままではいけないということをみんなが実は気づいていると考えていまして、世界的に見ると資源は足りなくなってきていますから、やっていかなくちゃいけないと考えています。

海外展開についてはどのようにお考えですか?

日本のものづくりを守ると言った時に、日本のマーケットだけを見ていると苦しくなります。

私は成長を続けているインドを視野に入れていて、将来的にはインドで売上の50%を上げるくらいの思いがあります。

20年後、30年後を考えると、まだまだ成長を続けている世界に目を向けなくてはいけない。

一方で、地元や地域社会に根ざすというか、そこをないがしろにしないようにみんなでやっていく、関わる人を増やすことも大切です。

稲武のように、地域と人の距離が近いというのは羨ましいです。

一昔前は、物を作ったら売れる時代がありました。その頃は、そもそも物が行き渡っていなかった時代とも言えます。

それが今は、もう物は行き渡って、どういう物を選んで暮らしていくかという時代になってきました。

稲武のような小さな地域から世界につながって、社会課題に貢献していけると非常に良いなと思いました。

この記事をご覧くださった方々へ

稲武のシルクに何か関わってみたい、新しい産業や新しい価値づくりにチャレンジしてみたい、という個人や企業の方々は、以下の古橋会の問い合わせフォームなどに、ご意見やご提案をいただければありがたいです。